Creatividad y discapacidad intelectual

Rompiendo barreras desde las artes para la inclusión de las personas con discapacidad

Palabras clave: creatividad, inteligencia, discapacidad intelectual e inclusión.

Resumen

Los estudios recientes en el campo de la creatividad han contribuido a romper los misterios que envuelven tanto su ejecución y a sus ejecutantes como sus procesos. Esto permite una mayor comprensión general y en su dimensión social, y también abre paso a la inclusión de personas con discapacidad intelectual en actividades creativas, como las artísticas, para su beneficio individual y colectivo, a través del reconocimiento y estímulo de sus inteligencias.

Introducción

En el vasto tapiz de la diversidad humana, los hilos de la creatividad tejen una narrativa universal que trasciende los límites de las diferencias cognitivas. A medida que profundizamos en el ámbito de las discapacidades intelectuales, se hace más evidente que la creatividad no está restringida por limitaciones cognitivas, más bien emerge como una fuerza poderosa capaz de derribar las barreras sociales.

El presente texto reflexiona sobre la intrincada relación entre la creatividad y la discapacidad intelectual, arrojando luz sobre el potencial transformador que la expresión artística tiene para las personas que navegan en un mundo que a menudo subestima sus habilidades. Como artistas que experimentamos en la intersección del arte y la cognición, podemos ser guías para el desarrollo artístico y humano de las personas con discapacidad, así como impulsores de cambios sociales a partir de la exposición de historias de resiliencia, de empoderamiento y de territorios inexplorados de la imaginación humana que florecen frente a las limitaciones percibidas.

Se propone aquí, pues, una exploración de la creatividad como catalizador de la inclusión, donde el lienzo se extiende más allá de los límites de las nociones preconcebidas e invita a una comprensión más amplia del potencial humano.

La creatividad y su relación con la inteligencia para el quehacer artístico:

La palabra “creatividad” es nueva en comparación con otras derivadas de este concepto, como “creador”, “creación” y “crear”. De hecho, el término “creatividad” fue incorporado al diccionario de la Real Academia Española (RAE) apenas hasta su edición de 1984 (Marín García, 2011, p. 7). Pero la novedad de la creatividad no es solo lingüística, sino también su consideración como campo de estudio, por lo que su definición está aún en proceso de transformación, de acuerdo con los descubrimientos que se desarrollan en la materia. A su definición han contribuido disciplinas como la filosofía, la psicología, la biología o la sociología. En algunos casos, las propuestas se complementan entre ellas y en otros se contradicen, pero comparten el objetivo de terminar con el misticismo de su origen y estudiarla en un plano más objetivo e inclusivo. Por lo tanto, la dificultad de su definición parte, además, de este carácter multidimensional, puesto que “cada una de las disciplinas mencionadas se ha centrado en explorar y conocer diferentes aspectos de la creatividad, en función de sus intereses específicos. Esto ha contribuido, de manera esencial, a construir la imagen que hoy tenemos de la creatividad como un sistema complejo” (Marín García, 2011, p. 5).

Las diferentes interpretaciones de creatividad pueden verificarse desde el propio diccionario de la RAE. Primero tenemos: “1. f. Facultad de crear” y “2. f. Capacidad de creación”. Luego, a sus parientes etimológicos: el verbo “crear” y su transformación, con el sufijo -ción, en el sustantivo “creación”, cada uno con sus acepciones respectivas: “1. tr. Producir algo nuevo” y “2. tr. Producir algo de la nada” o “2. f. En la tradición judeocristiana, conjunto de todo lo existente”, “3. f. Obra relevante artística, literaria, arquitectónica, musical o científica” y “4. f. desus. crianza (II acción de criar)”. Aún podemos advertir sus orígenes y usos históricos.

Durante la Edad Media, la creatividad se asociaba a El Creador, desde una visión religiosa: “Creator se convierte en sinónimo de Dios y sigue utilizándose en este sentido hasta la época de la Ilustración” (Marín García, 2011, p. 6). Después, de acuerdo con la teoría del filósofo Wladyslaw Tatarkiewicz, en su libro Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mímesis, experiencia estética (1990), pasará a partir del siglo XIX la estafeta de exclusividad al campo del arte y hará referencia a algunos artistas excepcionales, como artistas genios: “Creador se transforma en sinónimo de artista. Surge entonces la necesidad de crear expresiones que antes no se necesitaban, como creativo y creatividad, expresiones que sólo se usaban para hacer referencia a los artistas y a sus obras” (Marín García, 2011, p. 7).

El avance científico y la aportación de los estudios multidisciplinarios mencionados con anterioridad permitieron que en el siglo XX la creatividad fuera estudiada como una característica inherente a todo ser humano. Sin embargo, esta nueva concepción de la creatividad como capacidad humana universal estuvo ligada a la inteligencia casi como un sinónimo, como una capacidad que emplea operaciones cognitivas complejas y que, al igual que la inteligencia, podía ser desarrollada pero dependía de cualidades naturales innatas.

Fue gracias al estudio psicométrico de J. P. Guilford que a mediados del siglo XX se afirmó: “Lo más importante para la creatividad es la Producción de Divergencia, que implica una búsqueda extensa de información y la generación de numerosas respuestas originales a los problemas, como opuestas a una única respuesta correcta” (Sternberg y O’Hara, 2005, p. 115). Lo anterior permitió comprender que la creatividad no podía ser medida por los tradicionales tests de inteligencia, que requieren respuestas convergentes como única opción correcta. Esto sirvió considerablemente para el abordaje de estudios posteriores sobre la relación entre creatividad e inteligencia; en algunos casos a una se le consideró subconjunto de la otra, en otros se les asumió como procesos mentales complementarios o como capacidades independientes aunque sin estar del todo separadas.

Una de las mayores aportaciones de este último tipo de estudio, realizado por investigadores como Getzels y Jackson (1962), Torrance (1975) o Wallach y Kogan (1965), se realizó a través de mediciones en estudiantes. Estas permitieron hacer una diferenciación entre jóvenes con alta inteligencia pero con baja creatividad y jóvenes con baja inteligencia y alta creatividad, por lo que se concluyó que la creatividad y la inteligencia no son capacidades interdependientes.

A esta consideración contribuyó también la teoría de Gardner de las múltiples inteligencias, mediante la cual se afirma que las personas pueden ser inteligentes en una variedad de modos que contribuyen al funcionamiento creativo, cuya ejecución se clasifica en 8 diferentes tipos: lingüística, lógico-matemática, espacial, corporal-kinestésica, musical, interpersonal, intrapersonal y naturalista.

Estos descubrimientos y teorías han influido en el arte, entendido como la “actividad de representar emociones y vivencias de manera creativa” (Reynoso et al., 2020, p. 240), pues desmitificaron la creación artística y abrieron la puerta de la práctica artística a las personas con discapacidad intelectual, lo que fomenta el ejercicio de su creatividad. Dicho ejercicio se sustenta en estas investigaciones y en la proclamación de sus derechos humanos y culturales en documentos como la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, la Declaración de los Derechos del Retraso Mental de 1971, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1976 y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006.

Pero se debe considerar que la discapacidad intelectual, como “una discapacidad caracterizada por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa que se manifiesta en habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas”, según la Asociación Americana del Retraso Mental (en García, 2008, p. 1), y a diferencia de otros grupos de personas con discapacidades, por sus características no cuenta con integrantes con voces propias que demanden sus derechos, por lo que su inclusión en la sociedad y las artes tiene que venir de la voluntad de los artistas y las comunidades, y de su pleno convencimiento del valor humano de estas personas.

Haciendo una analogía entre el joven artista y una persona con discapacidad con inquietudes artísticas, se puede decir que “al igual que un huérfano abandonado en un sitio poco propicio […] si se lo deja librado a sus propios recursos, nunca habrá de concretar sus potencialidades. Para que una planta inmadura pueda sobrevivir y prosperar, es necesario cultivarla con cuidado o incluso trasplantarla… La idoneidad en las artes implica el dominio de muchas técnicas sumamente intrincadas, que sólo se puede adquirir bajo la dirección de un maestro talentoso o de un eximio artista” (Gardner, 1997, pp. 231-232).

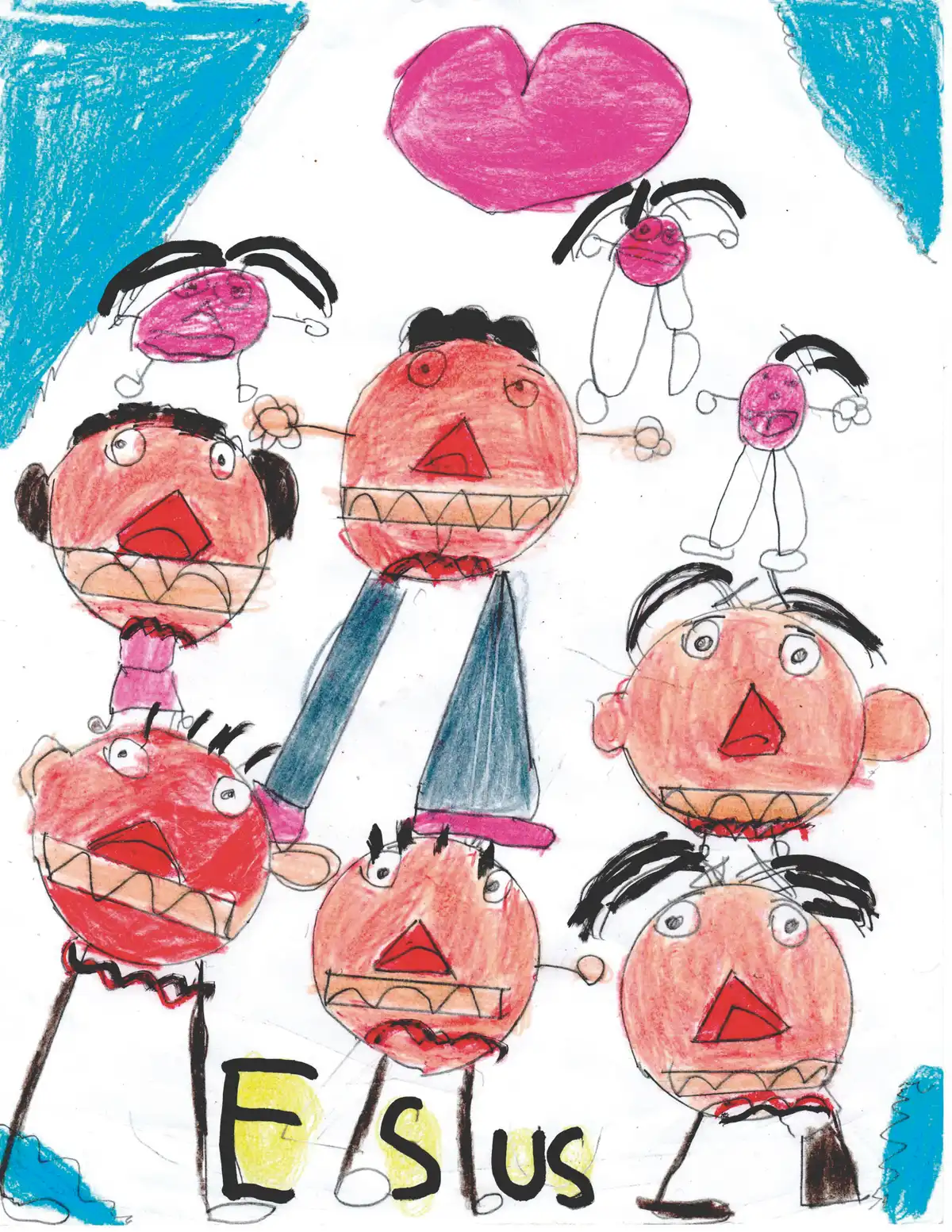

Como artista visual y escénico, he realizado talleres para personas con discapacidad intelectual en los que, a partir del dibujo, la pintura, la danza y el teatro, han podido ejercitar su creatividad, estimular sus inteligencias y crear productos artísticos (ejemplificados en las imágenes que acompañan a este texto), en los que han expresado sus intereses, deseos, sueños y problemáticas, las cuales no hubieran podido manifestar de formas tradicionales habladas o escritas.

Los beneficios individuales de la práctica de actividades artísticas en esta población han sido claros y comprobables, constatados por familiares y especialistas en diferentes áreas de la salud que confirman que “si se ofrecen los apoyos personalizados apropiados durante un período prolongado, el funcionamiento en la vida de la persona con retraso mental generalmente mejorará” (García, 2008, p. 1). De igual forma, los beneficios sociales de la inclusión de las personas con discapacidad desde las artes también son notables, al ser considerado el arte como “una herramienta transversal a todas las disciplinas del conocimiento, proporciona técnicas y dinámicas de trabajo aplicables a cualquier proceso de aprendizaje, es a su vez crítica y cuestionadora de la realidad y tiene la capacidad de generar experiencias transformadoras” (Reynoso et al., 2020, p. 240).

Conclusiones

En el término “creatividad”, inexistente en muchas épocas y culturas, aún persisten prejuicios que se traducen en sesgos sociales y contribuyen a perpetuar un aura de misterio en torno a la creación y sus procesos, como si se tratara de una fuerza externa que influye en el ser humano, pero que no puede ser controlada a voluntad. Sin embargo, numerosos estudios recientes han demostrado que la creatividad es una capacidad humana que todos poseemos y que podemos desarrollar a través de ciertas actividades, como las artes, para beneficios individuales y colectivos.

Es posible la participación de las personas con discapacidad en las artes, como terapia, para la educación o el entretenimiento y de cualquier otra forma que exija su creatividad y aporte a su desarrollo humano. Pero para ello es importante que, como artistas y diseñadores, contribuyamos desde nuestros campos de acción profesional y social a la inclusión de las personas con discapacidad, especialmente de aquellas con discapacidad intelectual, quienes, debido a prejuicios, suelen ser discriminadas en las actividades artísticas más que otros grupos. La experimentación artística con personas con discapacidad intelectual es aún un campo virgen para la creación y la generación de nuevos conocimientos que pueden enriquecer nuestras propias propuestas artísticas y al mismo tiempo satisfacer las necesidades expresivas de este sector de la población.

Referencias

García, A. (2008). Terapia ocupacional y discapacidad intelectual. Universidad Complutense de Madrid. Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos.

Gardner, H. (1997). Arte, mente y cerebro. Paidós.

Marín García, T. (2011). Arte, creatividad y diseño. Eureca Media.

Reynoso, D., Pons, A. y Rodríguez, E. (2020). Arte y creatividad como herramientas de la práctica docente. 1er Congreso Caribeño de Investigación Educativa Isfodosu.

Sternberg, R. J. y O’Hara, L. (2005). Creatividad e inteligencia. Cuadernos de Información y Comunicación, (10), 113-149.

Luis López Espinosa

Es egresado de la licenciatura en Artes Visuales de la Facultad de Artes y diseño de la UNAM y de la licenciatura en Escenografía de la Escuela Nacional de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL). Cuenta también con una maestría en Desarrollo de Proyectos Inclusivos en Artes del INBA y actualmente es estudiante del doctorado en Artes y Diseño de la UNAM.

Cursó, además, el Diplomado en Creación Literaria del INBAL, el Diplomado en Artes del Circo y de la Calle del Centro Nacional de las Artes y el Diplomado en Habilidades Digitales para la Docencia. También está certificado por la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Educación Pública como promotor cultural infantil a través del seminario Desarrollo Cultural Infantil. Retos y Realidades.

Ha participado en proyectos de intervención comunitaria y derechos culturales y humanos con la presentación de actividades artísticas para públicos vulnerables en el Programa Transpórtate al Arte y la Recreación para una Mejor Convivencia en la Ciudad de México, de la asociación Arte, Solidaridad, Inclusión y Desarrollo. También ha sido beneficiario del Programa de Acciones Culturales Multilingües y Comunitarias (PACMyC) en su edición 2019 y del Programa Colectivos Culturales Comunitarios 2022 y 2023, ambos de la Secretaría de Cultura, con proyectos de desarrollo cultural comunitario en materia de arte e inclusión.

Es artista visual, investigador, clown, actor, director y fundador del colectivo cultural Las Primadonnas, una compañía especializada en el arte del clown fundada en el año 2008. Asimismo, es dramaturgo y director de las obras: “Flor de lluvia”, “Mi cobija es la noche”, “Con cierto Humor”, “Sombreros con patas y alas”, “Cita a ciegas”, “Seremos nubes”, entre otras. Como investigador y conferencista, ha sido colaborador del periódico Unomásuno y ha impartido conferencias relacionadas con el arte, la educación y la inclusión en la UNAM, el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, la Universidad Tecnológica Americana, el Instituto de las Personas con Discapacidad, DIF, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, entre otras.

Ha recibido reconocimientos por su labor artística por parte de la Universidad del Valle de México, la Universidad del Claustro de Sor Juana, la Universidad Anáhuac, el Instituto Mexiquense de Cultura, la Secretaría de Cultura, entre otras instancias.